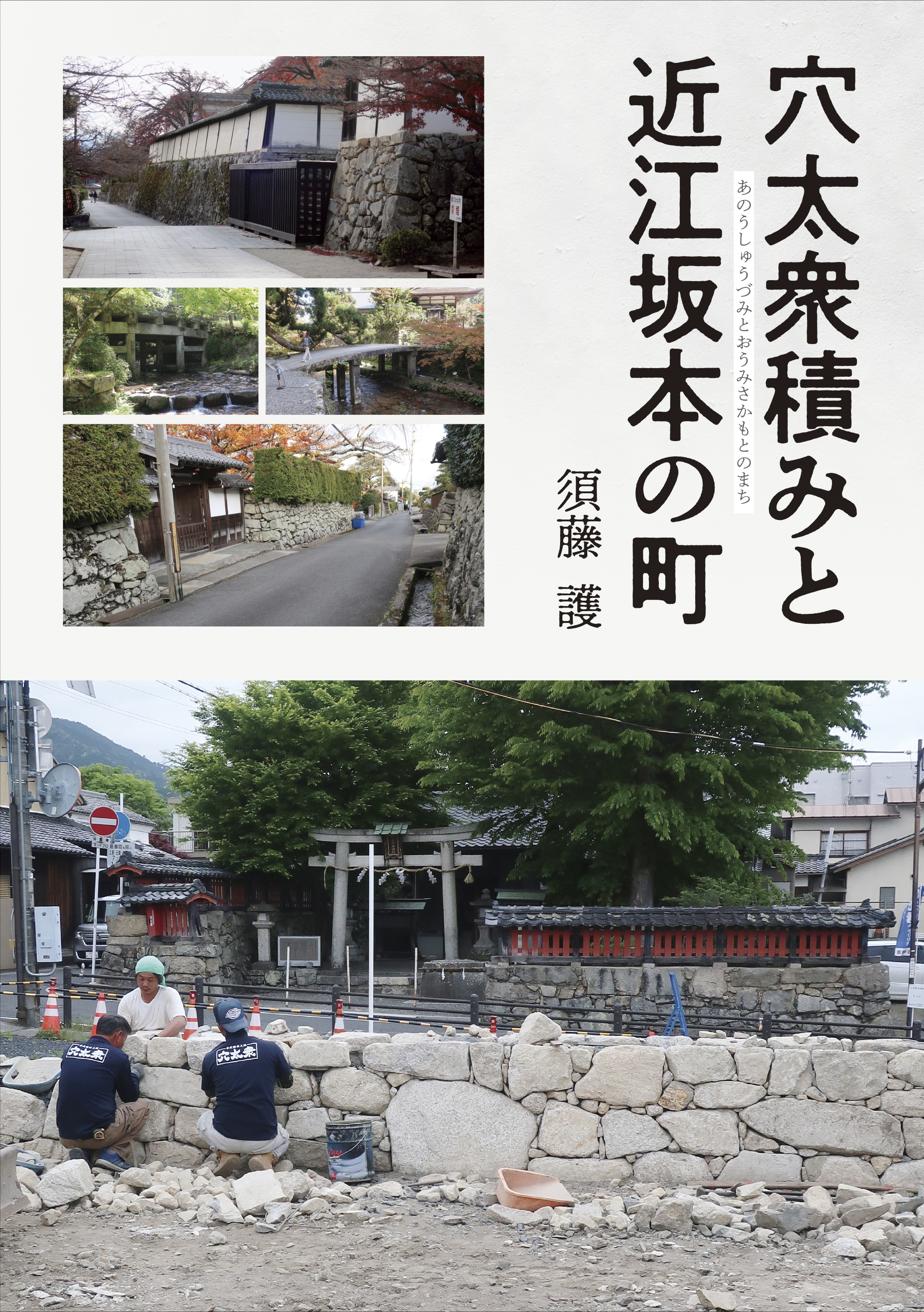

穴太衆積みと近江坂本の町

須藤 護

A5

236

ページ

並製

ISBN 9784883257300 Cコード 21

刊行年月日:情報取得中

書店販売日:2021/8/10

本体価格:2400

円

税込価格:2,640

購入する

円

内容紹介

門前町坂本を歩いていると見事な石積みに出会う。この石積みは野面石(自然石)をさほど加工せずに横積みしたもので、石の強度を十分生かした積み方だった。穴太衆積みといわれている。この石積みの歴史は古く、戦国時代より前の時代まで遡ることができるという。今日、この伝統技術を継承する石工さんが坂本におられる。本書では、令和に行われた2件の石積みの記録を基に、さらに穴太衆積みの歴史を掘り下げることで、坂本の町の成り立ちとその歩みをたどっていく。

もっと見る

閉じる

目次

第1章 穴太衆の仕事

1、石積みの手順と技術

2、東本宮・高石垣の復元作業

第2章 穴太衆のふるさと

1、穴太衆のふるさと

2、延暦寺と日吉大社

3、穴太衆の足跡をたどる

第3章 近江坂本の町の形成

1、門前町坂本の変容

2、坂本の町の変容

3、近世以降の坂本の町の復興

4、いき届いた水の計画と石組

5、坂本にみる石積みの変容

第4章 日本の都市像と坂本の町

1、上坂本と下阪本の立地

2、自治体としての都市

おわりに―穴太衆積みの作業を終えて

もっと見る

閉じる

1、石積みの手順と技術

2、東本宮・高石垣の復元作業

第2章 穴太衆のふるさと

1、穴太衆のふるさと

2、延暦寺と日吉大社

3、穴太衆の足跡をたどる

第3章 近江坂本の町の形成

1、門前町坂本の変容

2、坂本の町の変容

3、近世以降の坂本の町の復興

4、いき届いた水の計画と石組

5、坂本にみる石積みの変容

第4章 日本の都市像と坂本の町

1、上坂本と下阪本の立地

2、自治体としての都市

おわりに―穴太衆積みの作業を終えて

前書きなど

はじめに

比叡山延暦寺と日吉大社の門前町である大津市坂本の町を歩いていると、いたるところで見事な石積みに出会う。この石積みは野面石(自然石)をさほど加工せずに積み上げたもので、野面積みといわれている。この地方では穴太衆積みとよんでいる。もとより日本には石を活用する知恵と技術は、縄文時代以前の古い昔から存在していた。しかし石を積んで施設を構築する技術が登場するのは、さらに時代が下ってからだといわれている。

坂本の町でみられる石積みは野面石を横石積みにしたもので、この技術は、古墳の築造、とくに古墳時代後期から飛鳥・奈良時代にわたって築造された横穴式古墳の石室の構築技術と、共通点が多いという印象を持っている。この形式の古墳は、琵琶湖の西側においては大津市志賀里から穴太を経て坂本までの間に数多く築造されている。

森浩一氏は「横穴式石室をもつ古墳は、高句麗で完成し、直接あるいは伽耶(朝鮮半島南部の地域名。任那とも言われた)を経て日本の各地に受容された」と述べておられる(森一九九一)。高句麗(B,C三七~A,D六六八)は中国東北部から朝鮮半島北部にかけて存在した国であった。高句麗の横穴式古墳の壁画には、日(三足烏)と月(ヒキガエル)が描かれたものが多くみられるが、日本の装飾古墳や熊野信仰に象徴される三足の八咫烏(やたがらす)などを頭に浮かべてみると、興味が膨らんでいくテーマであろう

西暦六六三年には日本と百済の連合軍が、唐と新羅の連合軍と戦って敗れた。その後大陸や半島からの侵攻を防ぐ目的で山城が築造されたが、その山城の石の積み方にも共通したものがあった。この時代の山城は北九州に多くみられるが、なかでも金田城(長崎県対馬)、大野城・椽(基肄)城(福岡県大野城市)、屋島城(香川県高松市)、高安城(大阪八尾市)等が知られている。これらの城は朝鮮式山城とよばれ、朝鮮半島と共通した形を見出すことができる。また唐・新羅連合軍と共に戦って敗れた百済の技術が投入されたとみていい。

『日本書紀』の天智天皇三年(六六四)には、西海の防備として「この年、対馬・壱岐・筑紫国などに防人と烽(のろし)台を置いた。また筑紫に大堤を築いて水を貯えた。これを水城といった」とあり、翌年の秋に「達卒答本春初(とうほんしゅんそ)を遣わして、長門国に城を築かせた。達卒憶礼福留(おくらいふくる)・達卒四比福夫(しひふくぶ)を筑紫に遣わして大野城・椽(基肄)城を築かせた」とある。百済からの渡来者を現地に派遣し、山城を築いたのである。

いずれにしても、野面石を用いた横石積みの形式は、中国東北部から朝鮮半島にかけての地帯と関係が深い技術である可能性がたかい。その技術は日本においても古代の山城に活用されており、また戦国期から近世にかけて築造された多くの城の石垣の中に同じ形式のものがみられ、古代からの伝統技術を引き継いでいるのかもしれない。

さて坂本に石積みが多いのは、後に述べるように比叡山延暦寺と日吉大社との関係が深いからであった。さらにはその地名が示しているように、斜面が多い地域だからであろう。琵琶湖をはさんで東側の湖東地方には広い平野が広がり、見事な水田地帯を形成している。しかし湖の西側に目を向けると、南から北へ向かって比叡山・比良の山並みが続き、その山並みはさほど平地をつくることなく琵琶湖に落ち込んでいる。比較的広い平地を得ようとすると、石垣を築いて土地を造成する必要があった。

とくに山岳宗教の拠点となった延暦寺は比叡山の山中にあり、坂本の人びとは「お山」とよんでいる。古くは十六もの谷々に多くの堂宇が建てられていたといわれている。高山ではないが起伏の多い山中であり広い平地を確保する必要があった。大寺院を建築しようとするとなおさらのこと広い敷地を必要としたのである。

また延暦寺は比叡山西麓の京都、そして東麓に位置する坂本とも深い関係にあった。京都には政治の中心である朝廷が存在していた。また東麓の坂本は中世以来物資の集積と輸送の拠点として重要な位置を占めており、修行を積み、お山での役目を終えた高僧が坊を営んでいた。この間の情報や物資を運ぶ山道の管理は山上の人びとにとっては非常に重要な関心事であり、山中において強固な道を構築するために石積みの技術が生かされたように思う。

穴太衆や石積みの歴史・技術等については後に項を変えて述べることにして、まずは堅固な石積みの技術を保持している現代の石工はどのような人で、どのような家柄であるのか、ということからはじめたい。

現在、坂本に野面石を横積みにして石垣を構築できる石工は二人おられる。その人は粟田という石工さんで、第十四代純司氏と十五代純徳氏である。粟田氏の先祖をたどっていくと徳島県(阿波国)の出身のようで、屋号は阿波屋、初代は喜兵衛といった。また第十一代を万吉といい、万吉の代には坂本に居住地を定めていたことがわかっている。

古来、木地師・石工・たたら師・鍛冶師などの技術をもつ職人は移住をことにしていた。より良質な材料が得られる所に出むき、そこを仕事場にすることが合理的であったからである。そして材料がなくなると次の場所へ移動し、さらに材料がなくなると別の場所に移動していった。また現場での作業であるから、注文を受けると指定された現場に移動することになる。そのため使用する道具はきわめて少ない。作業ごとに道具を使い分け、多くの道具を駆使する居職の職人よりも、一つの道具を多様な場面で使う技術を保持していた。

戦国末期から近世初期において、粟田家のご先祖は徳島にいて徳島城の石垣を積む仕事をしていたという。徳島城は藩主である蜂須賀氏の城であった。天正十三(一五八五)年、豊臣秀吉の四国平定後、家臣の蜂須賀氏は長曾我部氏に代わって名東郡(現徳島市一宮)の一宮城に入城した。そして翌年に吉野川の沖積平野である現在の徳島に城を築いて移っている。徳島城自体はすでにないが、今日なお見事な石垣をみることができる。

一宮城は標高一四四mの山の上にあり、この城もすでにないが石垣はみることができる。前面に鮎喰(あくい)川、後方に険しい山をひかえた山城で、十四世紀前半の築造であったという。城域は東西約八〇〇m、南北約五〇〇m、本丸跡のほかいくつもの曲輪の跡、城門跡、倉庫跡、炊事場である釜床跡、堀や土塁が残っている。とくに本丸を取り巻くようにして築かれた城壁は、ほぼ当時の姿をとどめているようにみえる。その城壁は徳島城のものと共通点が多いことが指摘されている。

戦国時代末期から近世初期、各地で城や城下町の建設が始まる。石積みを得意とする石工たちは大名に抱えられて仕事をするようになった。徳島城もその例にもれない。しかし元和元(一六一五)年に一国一城令が発布され、築城ラッシュが一段落する元禄時代(一六八〇~一七〇四)になると、石工たちの多くは石積みの仕事を失うことになった。そしてその一部の人びとは、土木事業や旅稼ぎなどに関わることで生計を立てたという。徳島の一宮城もこの時代に廃城になっている。

未開拓の土地を開墾して定着した石工の集団もあった。徳島県の山中に坂本(勝浦郡勝浦町)という村がある。その村にみたことのあるような石垣があったので行ってみると、元は近江坂本から城つくりに来ていた人びとが開墾をして定着した村であったという(十四代粟田純司氏談)。開拓のために必要な用水路も石組であったという。すでに徳島城を築いた人びとの子孫は住んでいないが、見事な石垣が残っていたのである。このような村が熊本県にもあるという。

粟田家は十一代目万吉が桶屋を営みながら井戸掘り職人として、近江の坂本で仕事をしていたことがわかっている。坂本での屋号を「桶万」といった。しかし徳島時代から坂本に定着するまでの過程はよくわかっていない。職人の移動の記録が資料として残っているのは、漆器の素地である木地椀を製作してきた木地師のみで、その他の職人の移動のあり方は明らかではないのが現状である。粟田家の場合は「阿波屋」という屋号を名乗っていたことで、徳島出身ではないかという推定ができる。

井戸を掘ってきれいな水を保つには、その壁面に石を積むことが行われた。しかも井戸枠には切り石の枠と共に桶を使うことが多かった。石積みの技術を修得していた万吉は、やがて正式に延暦寺に出入りすることを許され、道路や石垣の補修を任されることになる。延暦寺と西教寺、そして日吉大社をひかえた近江坂本という土地が石積みの技術者を育て、その技術を継承させてきたのである。

延暦寺は三塔十六谷に多くの堂宇が建っていた。一部には三〇〇〇もの堂が建てられていたともいわれている。多分それほど多かったという意味であろう。山中であることから平地を得ると同時に、土砂崩れなどの災害を防ぐためにも堅固な石垣が必要であった。

延暦寺での仕事は、石垣の修理や道路等の土木工事が主であったという。石垣修理をするときには積んである石を解体しもう一度積みなおす。先人が築いてきた石垣を解体し修復作業を何度も経験していくなかで、古い石垣がどのようにして構築されているか、堅固な石垣の工法を学ぶ機会が多かったのではないかと思う。とくに土台になる重要な石を「根石」といい、建設当初からの古い石が残っていることが多かった。

この仕事が十二代目弥吉、十三代目万喜三に受け継がれていく。延暦寺に築かれた石積みは、長い年月を経ても崩れない堅固な造りであり、それは石の積み方と排水のあり方に大きな特徴があったことがわかっている。加えて大小の野面石をバランスよく積むことで美しく仕上げることも重要な要素であった。いつの頃からかこの石の積み方を穴太衆積みというようになる。十三代万喜三は祖父と父親の仕事を間近で観察し、その技術を正確に継承することで、近世前期以来長い間途絶えていた古式穴太衆積みの技術を体得したのではないか。そして古来よりの石組の工法を体系化していったようである。石と対話ができるすぐれた石工であったと伝えられている。

昭和三十八(一九六三)年、安土城の石垣修復工事が始まり、万喜三と十四代純司氏がこの仕事を請け負うことになった。安土城は戦国大名織田信長の居城として知られている。この城には大きな石を多用しており、巨大な石が崩れて下の方にたくさん落ちていたという。また雑草が伸び放題であった。まずは草刈りをすること、そして巨石を上に持ち上げる作業が始まりであった。重機を使うことができない現場での作業であったが、十五年の歳月を経てその石垣は見事に復元された。当時の城はすでにないが、山頂からの眺めがいいので安土城公園として多くの人びとが訪れる公園となっている。

また昭和三十九(一九六四)年には東京目黒の馬事公苑に角櫓(すみやぐら)を建てる計画が立てられた。東京オリンピック開催のために都内の各所で建設工事が行われ、その際に江戸城で使われていた石垣が出てきた。角櫓の基礎にその石材を使うという計画であった。万喜三が工事を請け負うことになった。

万喜三はここでも野面石積みに腕をふるった。万喜三が上京した際に「近江の穴太衆が江戸にやって来た」という新聞報道がなされ、当時大きな話題になったという。戦国末期から近世初期にかけて、江戸城をはじめとして各地の城の建設に穴太衆が活躍した輝かしい歴史があったからであろう。安土城の石垣の修復作業と角櫓の基礎工事の二つの仕事が高い評価を受け、その仕事が全国的に知られるようになった。三〇〇年あまりもの月日を経て、穴太衆積みの石垣が再び世に出ることになったのである。

十四代純司氏は安土城の修復作業で一人前になった人であるが、その修業時代の話によると、「父は次の石を積むときに石置き場の石をじっと見つめて、そこの三つ目の石を持ってこい、というのですよ。これがピタリとその場所にはまっていくんですね」。石をみただけで、何でわかるのか不思議でしかたなかったという。

「父は石と会話をしていたのですね。石をじっと見ていると、石の方から手を挙げてくれるというのですよ。それを持ってきて積むのですね。私もだいぶ年月を経てから、たくさんの石を見回しているとどうしても気になる石がみえてくるのですね。何度見回してもその石が気になるんです。それを持ってくるとぴたりとおさまるようになりました」という。「石の声を聞くことのできる石工」が誕生した瞬間であった。

この稿では「野面石の横積み」という石積みの工法を主要なテーマにしている。この石積みには基本的な約束事がいくつもあって、その工法を継承している石工を「穴太衆」といっているようである。しかし個々の石工の個性や考え方によって、基本的な約束事を継承しつつもその表現の仕方は異なっている。この稿、とくに第1章でいう「穴太衆積み」は、粟田家が代々石積みや修復の仕事をしていく中で先人の技術を学び、独自に体系化した粟田流穴太衆積みということになる。

今回の石積みは、万喜三の下で石積みの作業を見習い、直接指導を受けた現代の粟田流穴太衆十五代純徳氏と、純徳氏に師事する二人の若い石工の仕事を中心に記録したものである。なお、十四代純司氏には穴太衆に関わる多くの話をうかがう機会を得て、この稿に厚みを加えることができたことは幸いであった。

もっと見る

閉じる

比叡山延暦寺と日吉大社の門前町である大津市坂本の町を歩いていると、いたるところで見事な石積みに出会う。この石積みは野面石(自然石)をさほど加工せずに積み上げたもので、野面積みといわれている。この地方では穴太衆積みとよんでいる。もとより日本には石を活用する知恵と技術は、縄文時代以前の古い昔から存在していた。しかし石を積んで施設を構築する技術が登場するのは、さらに時代が下ってからだといわれている。

坂本の町でみられる石積みは野面石を横石積みにしたもので、この技術は、古墳の築造、とくに古墳時代後期から飛鳥・奈良時代にわたって築造された横穴式古墳の石室の構築技術と、共通点が多いという印象を持っている。この形式の古墳は、琵琶湖の西側においては大津市志賀里から穴太を経て坂本までの間に数多く築造されている。

森浩一氏は「横穴式石室をもつ古墳は、高句麗で完成し、直接あるいは伽耶(朝鮮半島南部の地域名。任那とも言われた)を経て日本の各地に受容された」と述べておられる(森一九九一)。高句麗(B,C三七~A,D六六八)は中国東北部から朝鮮半島北部にかけて存在した国であった。高句麗の横穴式古墳の壁画には、日(三足烏)と月(ヒキガエル)が描かれたものが多くみられるが、日本の装飾古墳や熊野信仰に象徴される三足の八咫烏(やたがらす)などを頭に浮かべてみると、興味が膨らんでいくテーマであろう

西暦六六三年には日本と百済の連合軍が、唐と新羅の連合軍と戦って敗れた。その後大陸や半島からの侵攻を防ぐ目的で山城が築造されたが、その山城の石の積み方にも共通したものがあった。この時代の山城は北九州に多くみられるが、なかでも金田城(長崎県対馬)、大野城・椽(基肄)城(福岡県大野城市)、屋島城(香川県高松市)、高安城(大阪八尾市)等が知られている。これらの城は朝鮮式山城とよばれ、朝鮮半島と共通した形を見出すことができる。また唐・新羅連合軍と共に戦って敗れた百済の技術が投入されたとみていい。

『日本書紀』の天智天皇三年(六六四)には、西海の防備として「この年、対馬・壱岐・筑紫国などに防人と烽(のろし)台を置いた。また筑紫に大堤を築いて水を貯えた。これを水城といった」とあり、翌年の秋に「達卒答本春初(とうほんしゅんそ)を遣わして、長門国に城を築かせた。達卒憶礼福留(おくらいふくる)・達卒四比福夫(しひふくぶ)を筑紫に遣わして大野城・椽(基肄)城を築かせた」とある。百済からの渡来者を現地に派遣し、山城を築いたのである。

いずれにしても、野面石を用いた横石積みの形式は、中国東北部から朝鮮半島にかけての地帯と関係が深い技術である可能性がたかい。その技術は日本においても古代の山城に活用されており、また戦国期から近世にかけて築造された多くの城の石垣の中に同じ形式のものがみられ、古代からの伝統技術を引き継いでいるのかもしれない。

さて坂本に石積みが多いのは、後に述べるように比叡山延暦寺と日吉大社との関係が深いからであった。さらにはその地名が示しているように、斜面が多い地域だからであろう。琵琶湖をはさんで東側の湖東地方には広い平野が広がり、見事な水田地帯を形成している。しかし湖の西側に目を向けると、南から北へ向かって比叡山・比良の山並みが続き、その山並みはさほど平地をつくることなく琵琶湖に落ち込んでいる。比較的広い平地を得ようとすると、石垣を築いて土地を造成する必要があった。

とくに山岳宗教の拠点となった延暦寺は比叡山の山中にあり、坂本の人びとは「お山」とよんでいる。古くは十六もの谷々に多くの堂宇が建てられていたといわれている。高山ではないが起伏の多い山中であり広い平地を確保する必要があった。大寺院を建築しようとするとなおさらのこと広い敷地を必要としたのである。

また延暦寺は比叡山西麓の京都、そして東麓に位置する坂本とも深い関係にあった。京都には政治の中心である朝廷が存在していた。また東麓の坂本は中世以来物資の集積と輸送の拠点として重要な位置を占めており、修行を積み、お山での役目を終えた高僧が坊を営んでいた。この間の情報や物資を運ぶ山道の管理は山上の人びとにとっては非常に重要な関心事であり、山中において強固な道を構築するために石積みの技術が生かされたように思う。

穴太衆や石積みの歴史・技術等については後に項を変えて述べることにして、まずは堅固な石積みの技術を保持している現代の石工はどのような人で、どのような家柄であるのか、ということからはじめたい。

現在、坂本に野面石を横積みにして石垣を構築できる石工は二人おられる。その人は粟田という石工さんで、第十四代純司氏と十五代純徳氏である。粟田氏の先祖をたどっていくと徳島県(阿波国)の出身のようで、屋号は阿波屋、初代は喜兵衛といった。また第十一代を万吉といい、万吉の代には坂本に居住地を定めていたことがわかっている。

古来、木地師・石工・たたら師・鍛冶師などの技術をもつ職人は移住をことにしていた。より良質な材料が得られる所に出むき、そこを仕事場にすることが合理的であったからである。そして材料がなくなると次の場所へ移動し、さらに材料がなくなると別の場所に移動していった。また現場での作業であるから、注文を受けると指定された現場に移動することになる。そのため使用する道具はきわめて少ない。作業ごとに道具を使い分け、多くの道具を駆使する居職の職人よりも、一つの道具を多様な場面で使う技術を保持していた。

戦国末期から近世初期において、粟田家のご先祖は徳島にいて徳島城の石垣を積む仕事をしていたという。徳島城は藩主である蜂須賀氏の城であった。天正十三(一五八五)年、豊臣秀吉の四国平定後、家臣の蜂須賀氏は長曾我部氏に代わって名東郡(現徳島市一宮)の一宮城に入城した。そして翌年に吉野川の沖積平野である現在の徳島に城を築いて移っている。徳島城自体はすでにないが、今日なお見事な石垣をみることができる。

一宮城は標高一四四mの山の上にあり、この城もすでにないが石垣はみることができる。前面に鮎喰(あくい)川、後方に険しい山をひかえた山城で、十四世紀前半の築造であったという。城域は東西約八〇〇m、南北約五〇〇m、本丸跡のほかいくつもの曲輪の跡、城門跡、倉庫跡、炊事場である釜床跡、堀や土塁が残っている。とくに本丸を取り巻くようにして築かれた城壁は、ほぼ当時の姿をとどめているようにみえる。その城壁は徳島城のものと共通点が多いことが指摘されている。

戦国時代末期から近世初期、各地で城や城下町の建設が始まる。石積みを得意とする石工たちは大名に抱えられて仕事をするようになった。徳島城もその例にもれない。しかし元和元(一六一五)年に一国一城令が発布され、築城ラッシュが一段落する元禄時代(一六八〇~一七〇四)になると、石工たちの多くは石積みの仕事を失うことになった。そしてその一部の人びとは、土木事業や旅稼ぎなどに関わることで生計を立てたという。徳島の一宮城もこの時代に廃城になっている。

未開拓の土地を開墾して定着した石工の集団もあった。徳島県の山中に坂本(勝浦郡勝浦町)という村がある。その村にみたことのあるような石垣があったので行ってみると、元は近江坂本から城つくりに来ていた人びとが開墾をして定着した村であったという(十四代粟田純司氏談)。開拓のために必要な用水路も石組であったという。すでに徳島城を築いた人びとの子孫は住んでいないが、見事な石垣が残っていたのである。このような村が熊本県にもあるという。

粟田家は十一代目万吉が桶屋を営みながら井戸掘り職人として、近江の坂本で仕事をしていたことがわかっている。坂本での屋号を「桶万」といった。しかし徳島時代から坂本に定着するまでの過程はよくわかっていない。職人の移動の記録が資料として残っているのは、漆器の素地である木地椀を製作してきた木地師のみで、その他の職人の移動のあり方は明らかではないのが現状である。粟田家の場合は「阿波屋」という屋号を名乗っていたことで、徳島出身ではないかという推定ができる。

井戸を掘ってきれいな水を保つには、その壁面に石を積むことが行われた。しかも井戸枠には切り石の枠と共に桶を使うことが多かった。石積みの技術を修得していた万吉は、やがて正式に延暦寺に出入りすることを許され、道路や石垣の補修を任されることになる。延暦寺と西教寺、そして日吉大社をひかえた近江坂本という土地が石積みの技術者を育て、その技術を継承させてきたのである。

延暦寺は三塔十六谷に多くの堂宇が建っていた。一部には三〇〇〇もの堂が建てられていたともいわれている。多分それほど多かったという意味であろう。山中であることから平地を得ると同時に、土砂崩れなどの災害を防ぐためにも堅固な石垣が必要であった。

延暦寺での仕事は、石垣の修理や道路等の土木工事が主であったという。石垣修理をするときには積んである石を解体しもう一度積みなおす。先人が築いてきた石垣を解体し修復作業を何度も経験していくなかで、古い石垣がどのようにして構築されているか、堅固な石垣の工法を学ぶ機会が多かったのではないかと思う。とくに土台になる重要な石を「根石」といい、建設当初からの古い石が残っていることが多かった。

この仕事が十二代目弥吉、十三代目万喜三に受け継がれていく。延暦寺に築かれた石積みは、長い年月を経ても崩れない堅固な造りであり、それは石の積み方と排水のあり方に大きな特徴があったことがわかっている。加えて大小の野面石をバランスよく積むことで美しく仕上げることも重要な要素であった。いつの頃からかこの石の積み方を穴太衆積みというようになる。十三代万喜三は祖父と父親の仕事を間近で観察し、その技術を正確に継承することで、近世前期以来長い間途絶えていた古式穴太衆積みの技術を体得したのではないか。そして古来よりの石組の工法を体系化していったようである。石と対話ができるすぐれた石工であったと伝えられている。

昭和三十八(一九六三)年、安土城の石垣修復工事が始まり、万喜三と十四代純司氏がこの仕事を請け負うことになった。安土城は戦国大名織田信長の居城として知られている。この城には大きな石を多用しており、巨大な石が崩れて下の方にたくさん落ちていたという。また雑草が伸び放題であった。まずは草刈りをすること、そして巨石を上に持ち上げる作業が始まりであった。重機を使うことができない現場での作業であったが、十五年の歳月を経てその石垣は見事に復元された。当時の城はすでにないが、山頂からの眺めがいいので安土城公園として多くの人びとが訪れる公園となっている。

また昭和三十九(一九六四)年には東京目黒の馬事公苑に角櫓(すみやぐら)を建てる計画が立てられた。東京オリンピック開催のために都内の各所で建設工事が行われ、その際に江戸城で使われていた石垣が出てきた。角櫓の基礎にその石材を使うという計画であった。万喜三が工事を請け負うことになった。

万喜三はここでも野面石積みに腕をふるった。万喜三が上京した際に「近江の穴太衆が江戸にやって来た」という新聞報道がなされ、当時大きな話題になったという。戦国末期から近世初期にかけて、江戸城をはじめとして各地の城の建設に穴太衆が活躍した輝かしい歴史があったからであろう。安土城の石垣の修復作業と角櫓の基礎工事の二つの仕事が高い評価を受け、その仕事が全国的に知られるようになった。三〇〇年あまりもの月日を経て、穴太衆積みの石垣が再び世に出ることになったのである。

十四代純司氏は安土城の修復作業で一人前になった人であるが、その修業時代の話によると、「父は次の石を積むときに石置き場の石をじっと見つめて、そこの三つ目の石を持ってこい、というのですよ。これがピタリとその場所にはまっていくんですね」。石をみただけで、何でわかるのか不思議でしかたなかったという。

「父は石と会話をしていたのですね。石をじっと見ていると、石の方から手を挙げてくれるというのですよ。それを持ってきて積むのですね。私もだいぶ年月を経てから、たくさんの石を見回しているとどうしても気になる石がみえてくるのですね。何度見回してもその石が気になるんです。それを持ってくるとぴたりとおさまるようになりました」という。「石の声を聞くことのできる石工」が誕生した瞬間であった。

この稿では「野面石の横積み」という石積みの工法を主要なテーマにしている。この石積みには基本的な約束事がいくつもあって、その工法を継承している石工を「穴太衆」といっているようである。しかし個々の石工の個性や考え方によって、基本的な約束事を継承しつつもその表現の仕方は異なっている。この稿、とくに第1章でいう「穴太衆積み」は、粟田家が代々石積みや修復の仕事をしていく中で先人の技術を学び、独自に体系化した粟田流穴太衆積みということになる。

今回の石積みは、万喜三の下で石積みの作業を見習い、直接指導を受けた現代の粟田流穴太衆十五代純徳氏と、純徳氏に師事する二人の若い石工の仕事を中心に記録したものである。なお、十四代純司氏には穴太衆に関わる多くの話をうかがう機会を得て、この稿に厚みを加えることができたことは幸いであった。

著者プロフィール

1945年千葉県生まれ。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。

近畿日本ツーリスト、日本観光文化研究所々員、大学共同利用機関 放送教育開発センター助教授、龍谷大学教授を経て現在民俗文化財保護事業と地域研究に従事。民俗学専攻。

もっと見る

閉じる

近畿日本ツーリスト、日本観光文化研究所々員、大学共同利用機関 放送教育開発センター助教授、龍谷大学教授を経て現在民俗文化財保護事業と地域研究に従事。民俗学専攻。

担当から一言

準備中